|

|

Einführung

Aposiopesis bedeutet Verstummen, der Beginn des Schweigens. Als musikalisch-rhetorische Figur der Kompositionslehren des

17. und 18. Jahrhunderts wird sie als Pause zur Kennzeichnung von Verlust oder Tod verwendet, in der antiken Redekunst

dagegen als Redepause vor dem wirksamsten Argument, vor dem Höhepunkt der Rede. Mit dieser Bedeutungsverschiebung

spielt das Stück.

Das Stück greift die Idee eines gregorianischen Tenors auf, eines zentralen Tons ohne funktionale Eindeutigkeit,

und baut sich darum herum. Distanz und Nähe, Entfernung und Wiederkehr von diesem Zentrum und schließlich

Wandel des Zentrums selbst bestimmen die Form der Komposition. Fünf grundverschiedene Figürlichkeiten, die

alle jeweils im Laufe des Stückes variativ entwickelt sind und die verschiedenste Seiten des Cello-Klanges ausloten,

bilden das „Gestiarium“ und jede dieser Figürlichkeiten bildet ein anderes Verhältnis zu dem Tenor aus.

Mit einer dieser Figürlichkeiten habe ich hier zum ersten Mal mit der Drehung im Klangraum gearbeitet als einer

Möglichkeit, ein Motiv zu variieren. Im Unterschied zu der Art, wie Iannis Xenakis dieses Verfahren anwendet, ist

es hier ganz motivisch gedacht und hörbar. Die verschiedenen Variationen werden zum Teil mehrfach überlagert

und miteinander kombiniert.

Dies sei hier beispielhaft dargestellt:

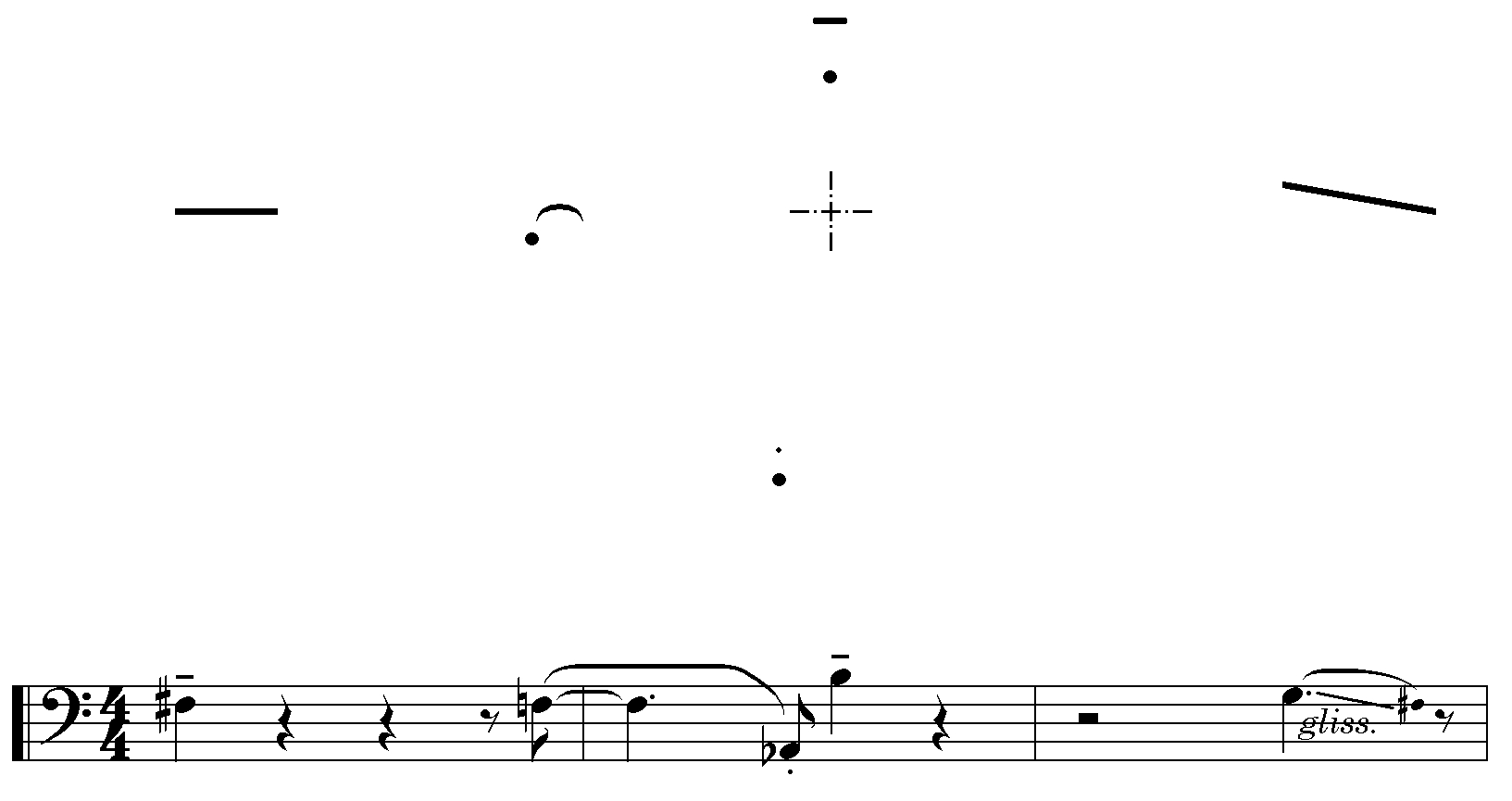

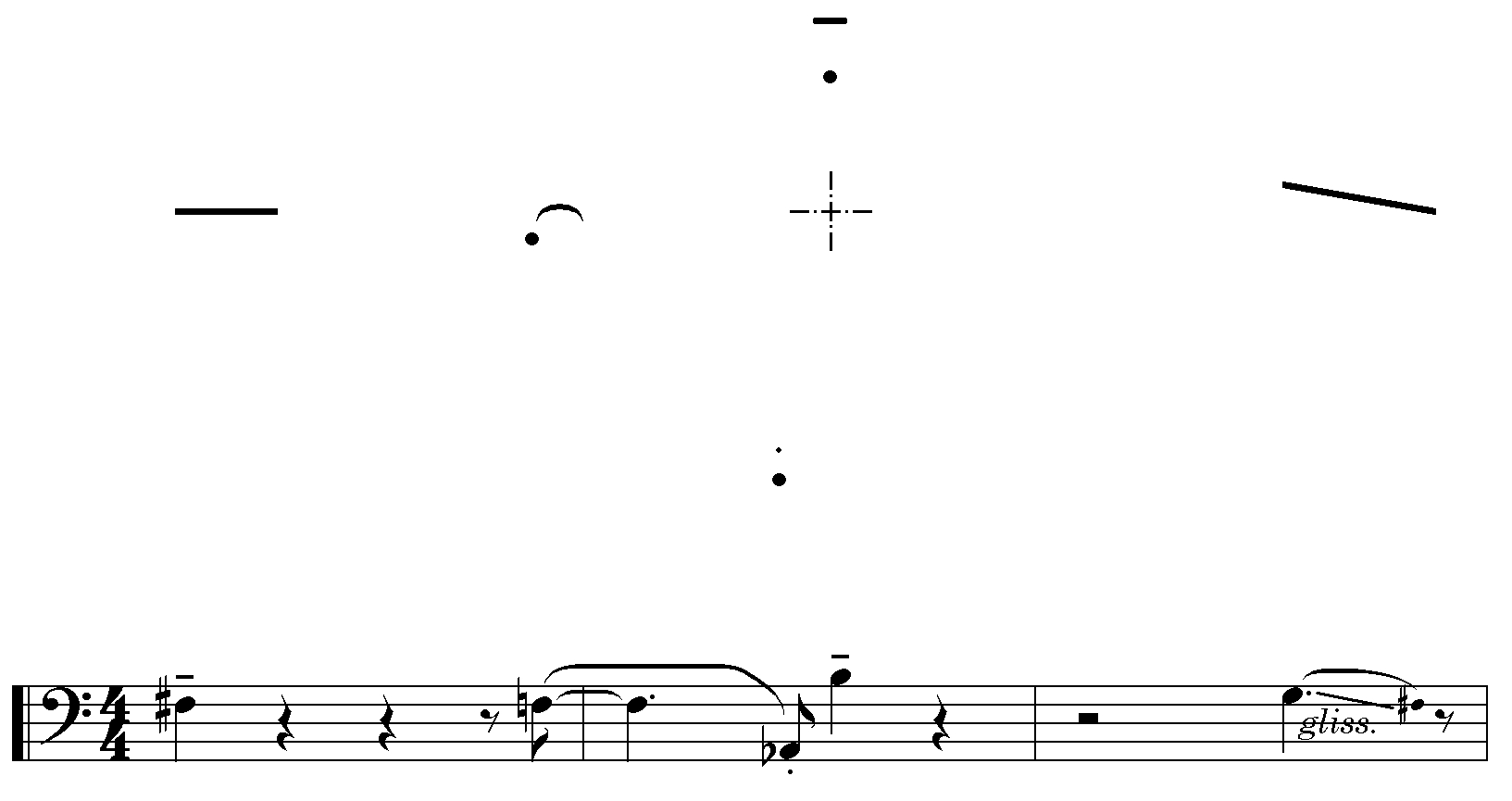

Fünf musikalische Ereignisse sind hier in Noten und darüber graphisch dargestellt und mit bestimmten Eigenschaften weiterdefiniert:

Von links nach rechts (Das Kreuz in der Mitte bezeichnet nur den Dreh-Punkt):

1. Die Linie - zugehörig zum ersten fis - bezeichnet eine bestimmte Dauer, verbunden mit einer Tonhöhendefinition.

Ist die Linie waagerecht, gibt es nur eine Tonhöhe, verläuft sie schräg, ergibt sie ein glissando.

2. Der Punkt mit Bogen definiert eine Tonhöhe - hier f -, die immer gleichbleibt, und bis zum nächsten Ereignis gehalten wird.

3. Der Punkt mit stacc.-Punkt definiert eine Tonhöhe - hier As -, die staccato gespielt wird.

4. Der Punkt mit dem tenuto-Strich hat eine im einzelnen zu bestimmende Dauer, die nicht bis zum folgenden Ereignis reicht,

mit festliegender Tonhöhe - hier h.

5. Die abfallende Linie entspricht dem ersten Ereignis und ergibt hier ein glissando abwärts - g-fis.

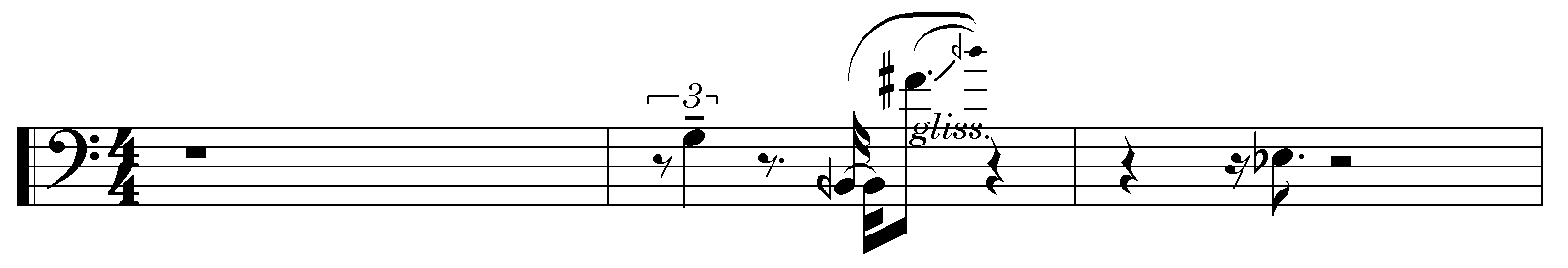

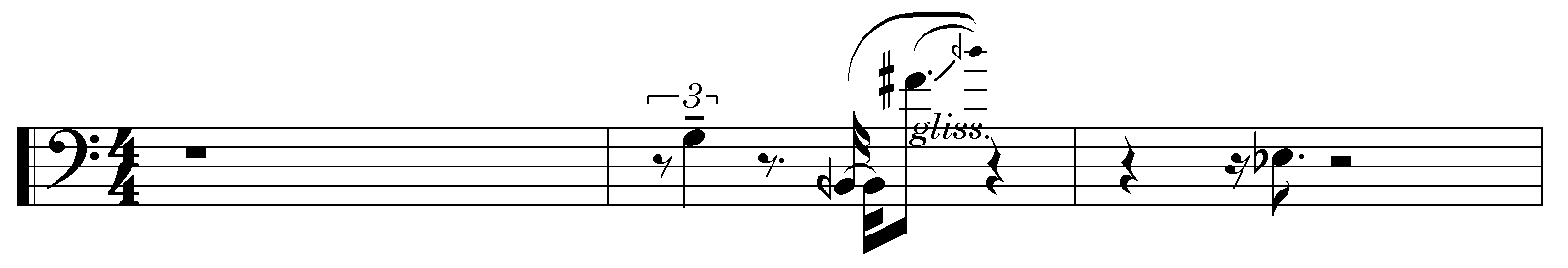

Die Grundform dieser fünf Ereignisse sind im Stück in Takt 4-6 zu finden.

Man stelle sich nun vor, die Grafik um Ihren Mittelpunkt zu drehen, und dann die Tonhöhen und den Rhythmus erneut abzulesen.

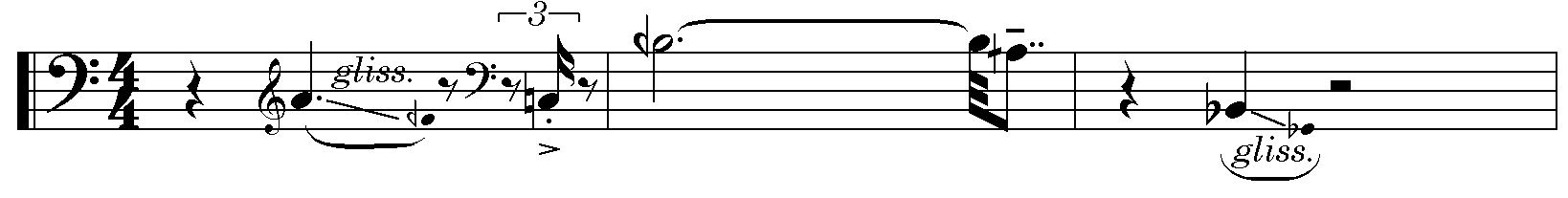

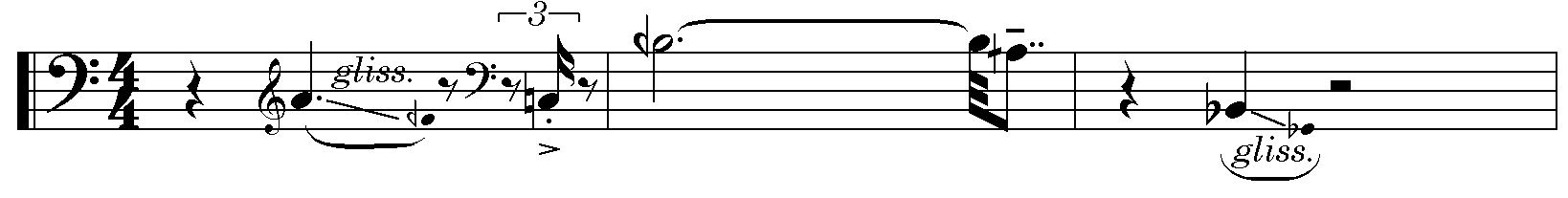

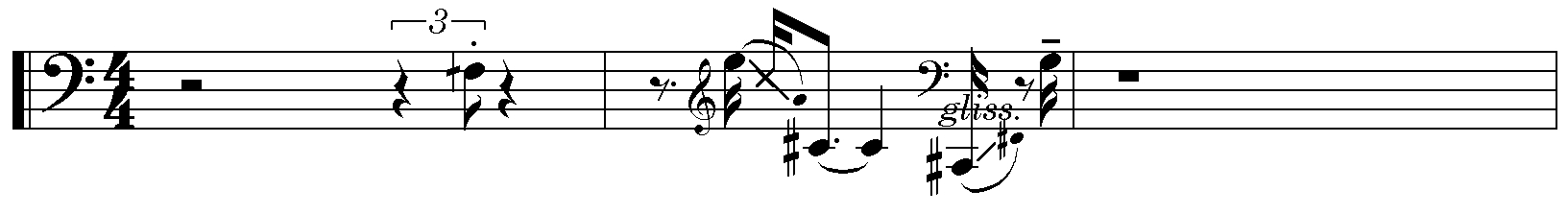

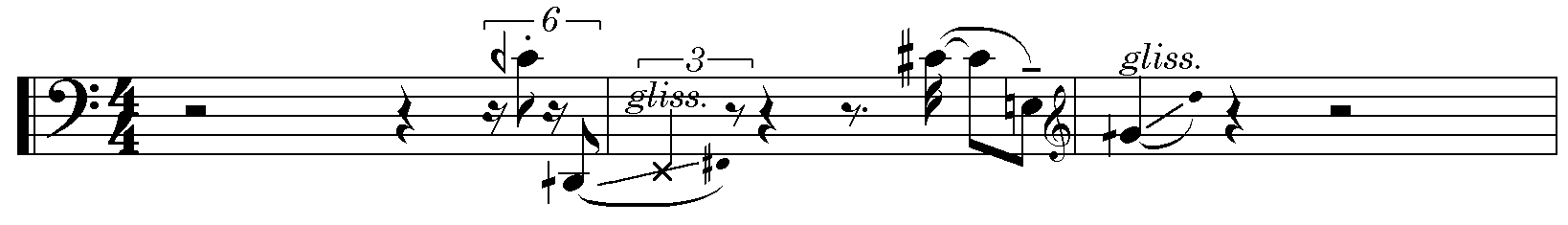

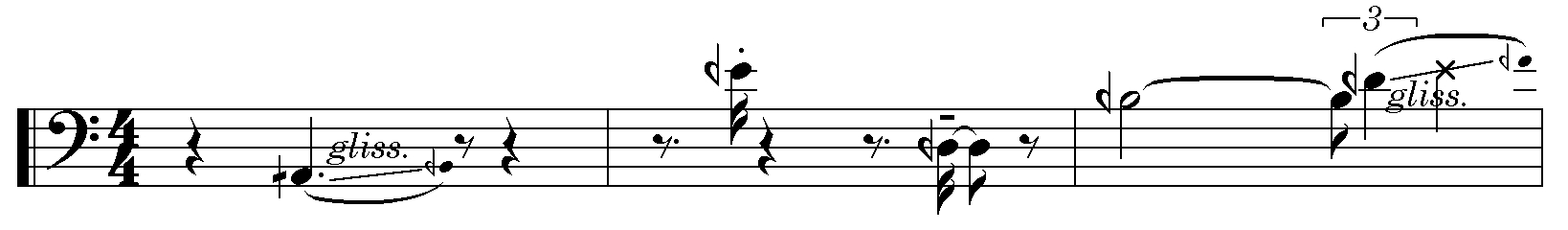

Auf diese Weise werden folgende Variationen erzeugt und im Stück verwendet:

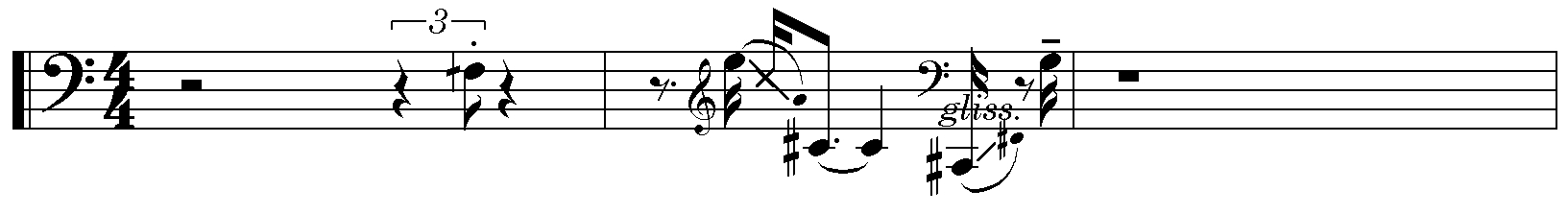

1. Drehung um 45° (immer im Uhrzeigersinn):

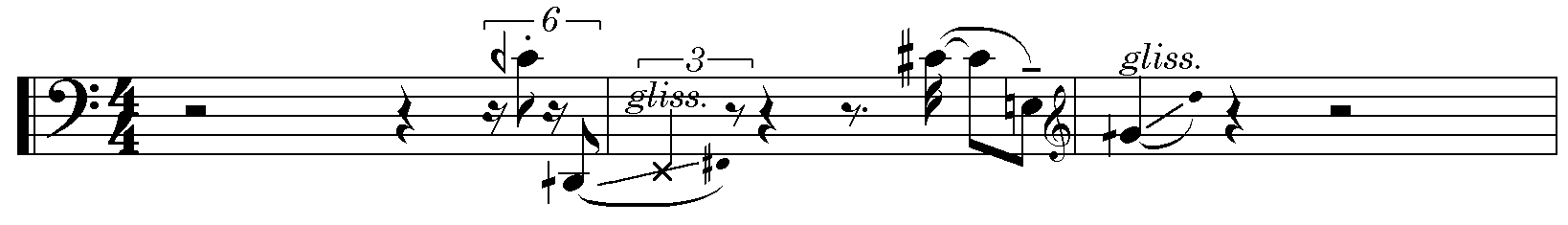

2. Drehung um 315°:

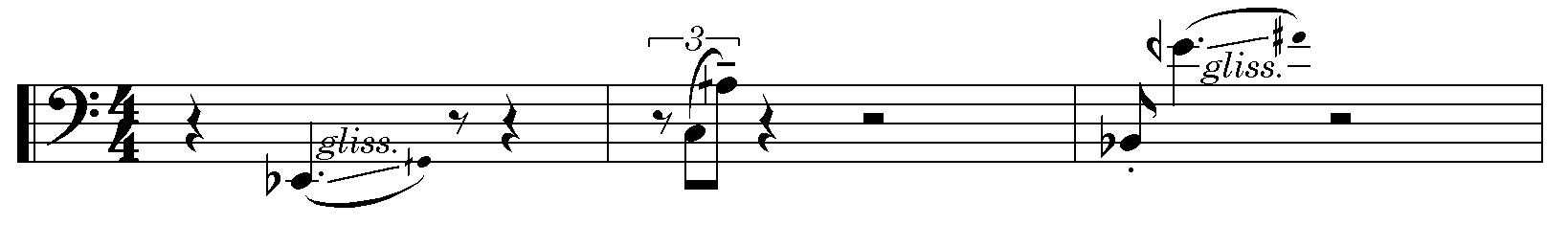

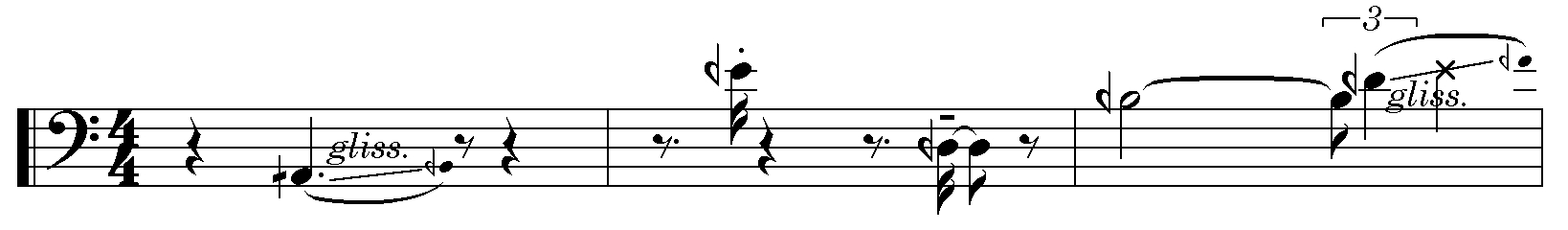

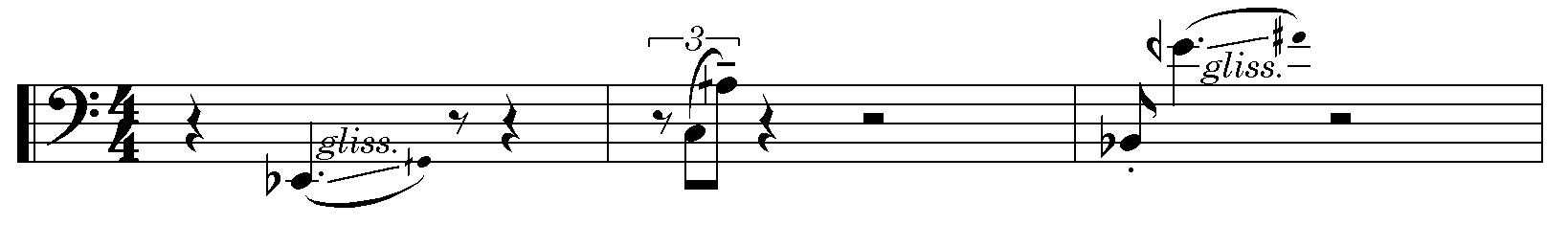

3. Drehung um 210°:

4. Drehung um 280°:

5. Drehung um 245°:

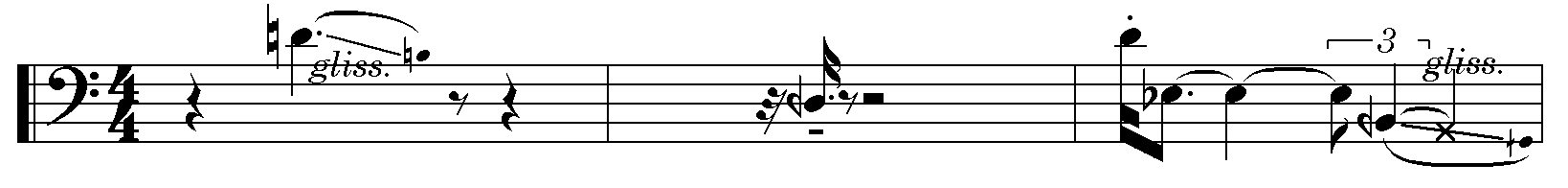

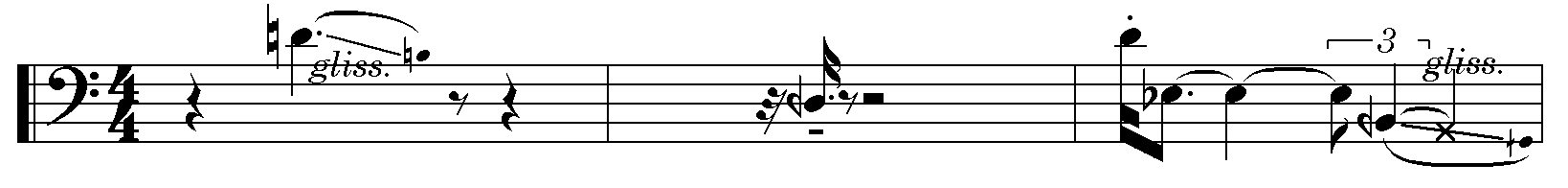

6. Drehung um 80°:

7. Drehung um 115°:

8. Drehung um 150°:

Meistens sind diese Figuren miteinander kombiniert. In der Partitur sind zu finden:

Ausgangsfigur Takt 4-6

Takt 12-14: 1. Drehung, kombiniert mit der Ausgangsfigur

Takt 20-22: 2. Drehung, kombiniert mit der Ausgangsfigur

Takt 29-31: 2. und 3. Drehung, kombiniert mit dem ersten Ton der Ausgangsfigur

Takt 37-39: 4. und 5. Drehung, kombiniert mit der Ausgangsfigur

Takt 40-42: 6. und 7. Drehung, kombiniert mit der Ausgangsfigur

Takt 61-63: 7. und 8. Drehung, kombiniert mit dem ersten Ton der Ausgangsfigur

Takt 97-99: Ausgangsfigur mit frei angeordneten Bestandteilen aus der 6., der 5., der 7. und der 3. Drehung

Takt 107-111: Ausgangsfigur kombiniert mit dem dann erreichten Tenor

Die Methode wirft einerseits die Frage auf, mit welchem Maßstab gemessen werden soll. Hier habe ich bei den Tonhöhen auf

Vierteltöne „gerundet“, rhythmisch ist die 1/32-Note das kleinste Maß. Andererseits wird die Möglichkeit

sichtbar mit unterschiedlichen Rastermaßen und zusätzlich mit Augmentation oder Diminution Stauchungen und Verformungen

vorzunehmen. Damit lassen sich enorm viele Variationen generieren, die gleichwohl mit der Ausgangsform erkennbar verbunden bleiben.

Aufführungen

Uraufführung:

20. November 1990: Hengelbräu Oldenburg; → Wilfried Hesse Vc

weitere Aufführungen:

4. Dezember 1994: Kulturzentrum Peter-Friedrich-Ludwig Oldenburg, → Klaus Marx Vc

16. August 1995: Erdödy-Schlößchen Wien, → Matthias Lorenz Vc

9. Juni 1996: Ledenhof Osnabrück, Matthias Lorenz Vc

14. Juni 1996: Kunstverein Oldenburg, Wdh. vom 9. Juni 1996

16. Juni 1996: Foyer des Theaters, Lingen/Ems, Wdh. vom 9. Juni 1996

5. März 2020: Projekttheater Dresden, Matthias Lorenz Vc

7. März 2020: Ausstellungshalle Frankfurt am Main, Wdh. vom 5. März

9. März 2020: Kunstverein Oldenburg, Wdh. vom 5. März

Kritik

Nordwest-Zeitung vom 11. März 2020 zum Konzert am 9. März 2020

KONZERT IN OLDENBURG

von → Horst Hollmann

von Horst Hollmann

Oldenburg. Auf gute 170 Zentimeter Höhe bringt es ein Violoncello, Stachel herausgezogen und hoch bis zur Schnecke gemessen. Als reine Spielfläche reichen 70 Zentimeter Griffbrett und Saiten zwischen Obersattel und Steg. Summa summarum: Da bleibt viel ungenutzter Raum für die Herstellung von Tönen.

Einer wie Friedemann Schmidt-Mechau muss das ähnlich gesehen haben. Und der gerade 65 Jahre alt gewordene Komponist hat gehandelt. Seine Cellowerke gestaltet er als Gesamtkunstwerke für das Instrument, bis hin zu pantomimischen Körperhaltungen des Spielers. Der schlägt den Stachel col legno mit dem Bogenholz an, streicht über Saitenhalter und Wirbel. Geburtstag feiert der Komponist beim Oldenburger Kunstverein und mit einem zunehmend gepackten Publikum. Vier Solowerke zelebriert der Neue-Musik-Spezialist Matthias Lorenz aus Dresden.

Erst mit 33 Jahren hat Schmidt-Mechau begonnen zu komponieren. Oldenburg mit der Universität, mit dem Ensemble oh-ton und verschiedenen Chorleitungen war sein Lebensmittelpunkt, ehe er 2014 in seine Geburtsstadt Frankfurt übersiedelte. Das Oldenburger Programm, an den Tagen vorher schon in Dresden und Frankfurt umgesetzt, gibt einen informativen Überblick über seine kompositorische Entwicklung: „Aposiopesis“ von 1990, „Morgenlachen“ von 1997, „Fehlversteck“ von 2007 und „Ent-Gegnung“ von 2019 als Uraufführung.

Lorenz verrät, „dass der Komponist das Cello erst einmal als Gegenstand sieht, mit dem man Klänge produzieren kann.“ Nach den noch vorhandenen Kantilenen im ersten Werk wird die Musik zunehmend dichter und karger, oft auch inniger. Glissandi sind ein besonderes Stilmittel Schmidt-Mechaus. Ansonsten herrscht ein gewaltiges Reiben, Rutschen, Zischen, Knispeln, Knarzen, Knurpseln, Knistern, Klopfen, Hauchen und auch mal Singen. Die Vielfalt scheint unbegrenzt, und der Cellist ist ihr glänzender Regisseur und Arrangeur.

Der Cellist muss sein Instrument strapazieren. Da reißt er die Saiten hoch und lässt sie zu knallenden Pizzicati zurückschnappen. Dann ächzen die Saiten, wenn er den Bogen wie einen Planierpflug nach oben über sie zieht. Und der Corpus muss allerhand Klapse einstecken. Doch es gibt auch Erholung. In einem Satz stellt Lorenz lautlos und ohne Belästigung des Instruments zwölf Haltungen nach, die ein Cellist im Spiel einnehmen kann. Darf man das sagen: Es ist faszinierend?

Doch unentrinnbar zieht die Musik die Hörer in ihren Bann. Sie baut auf oft durch veränderliche Zahlenreihen festgelegte Abläufe. Man muss sie beim Hören nicht begreifen, man ahnt jedoch, dass jede Aufführung andere Abfolgen bringt. Ihre große Kraft liegt darin, selbst kleinteilige Gestaltungen und verwürfelt scheinende Abläufe zu einer spürbar logischen Einheit zusammenzuführen. Das ist in der Tat ein starkes Stück Neuer Musik.

|